近日

美国有线电视新闻网(CNN)刊发的

《世界最好吃的50种面包》榜单发布

中国烧饼位列其中

这是烧饼继2024年首次入选之后再次入选

据史料分析,烧饼就是西汉传入我国的胡饼。有句话说“中国有多少县市就有多少种烧饼”,2000多年的发展,让烧饼在中国大地上开枝散叶,从南到北、由东到西,但凡中国有人的地方都能找到烧饼的身影。作为中国小麦主产区、面食大省的河南,早已在烧饼“科技树”上点满了天赋。不过要说历史,孟州的油酥烧饼可能是这一派系的鼻祖。据说北宋年间,一个烧饼郎无意间将油瓶打翻在面盆里,本着珍惜粮食的祖训,只要将面粉立刻“炒酥”,谁曾想,加入了油酥的烧饼居然十分美味,这种工艺慢慢流传开来,就成了现在的油酥烧饼。

下面

小编带您深入了解一下

孟州油酥烧饼

现在的孟州有“三绝”,这第一绝的就是油酥烧饼。油酥烧饼作为孟州的特色传统小吃,其历史可追溯至北宋时期。烤好的油酥烧饼,外壳金黄油亮,表面有着不规则的螺旋纹,中间点缀着黑白芝麻,看着似乎有些普通,但尝上一口才知道它为什么能被评为“孟州三绝”。

牙齿和饼皮碰撞后满口酥脆,又因为面团里加了用油和面炒熟的油酥,烧饼芯又软又香,还残留着油酥的颗粒感,慢慢的咸香味开始弥漫开来,就只想着赶紧再来一口。因此,它毫无疑问是众多孟州人的心头好,特别是对于在外的孟州人来说,这一口酥香最能代表家的味道。其中,孟州烧饼又以“孙麦成油酥芝麻盖烧饼”最具代表性。

“烧饼”——为生计而生。12岁的石头(孙福元1891年-1961年 烧饼初创人)就到孟县城《永盛馆》当学徒了,几年后为养家糊口,凭自己学来的手艺独自出来闯荡,没有本钱,把面做成饼卖成为他的首选,这就是早期烧饼的由来。后来,其弟麦成(孙福兴1903年-1983年)也已长大,就跟兄长学起打烧饼手艺,兄弟二人经多年的摸索实践,最终形成了独特的味道和制作技艺,在三里五庄小有名气。后他们在孟县城东门瓮城内开烧饼铺,孙家烧饼成了城中名吃,有“麦成烧饼半街香”之美说。

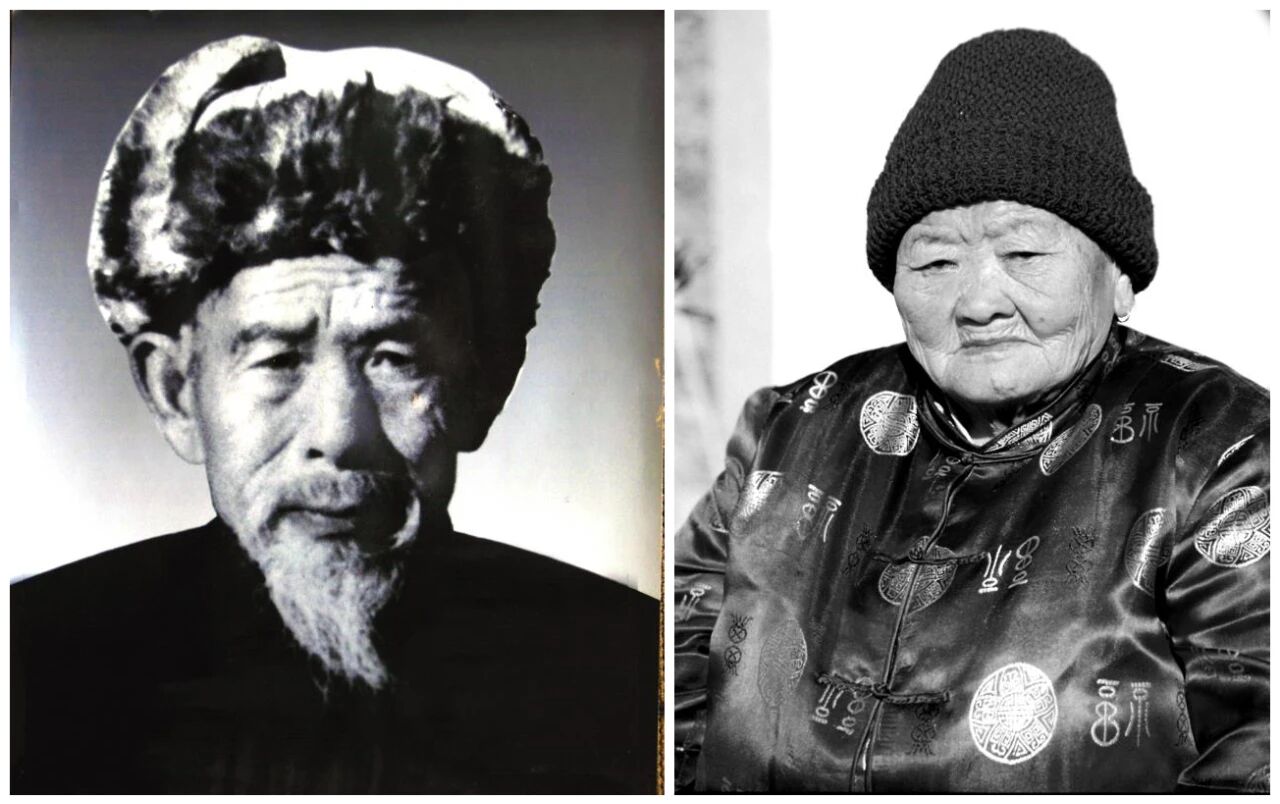

初创人之一 孙福兴(麦成1903年-1983年)

授传人 李文祥(孙福兴之妻1914年-2009年)

上世纪初,动乱、战争、灾害、灾难,人们在恐慌、饥荒、饥饿中度日。为了生计,他们兄弟别离,麦成带着妻女、背着烟熏油浸乌黑的铁鏊,渡过门前的黄河,东到商丘、徐州,西闯潼关、延安,一路上靠打烧饼糊口,烧饼传承由此开始。新中国成立后,麦成烧饼回到了家乡,三里五庄、十村八街,谁家相亲、取媳妇、小孩满月、老人生日、节日走亲访友、丧事凭吊等,都来请他们到家里打烧饼,成为当地独特的习俗。在之后的岁月里,他的妻子、唯一的女儿就成了烧饼的传承者。随着名气越来越大,孙麦成被聘到县城国营食堂打烧饼多年。

百年老鏊制作烧饼

秘制油酥

上世纪70年代第三代传人举家迁居青海省西宁市,改革开放初期,在西宁市开办烧饼馆,孙家人走到哪里,就会把烧饼带到哪里,传承始终没有间断过。上世纪80年代,麦成烧饼叶落归根,回到了他的始祖地——孟县化工乡北开仪村,烧饼又成为乡亲们思念的美食。跨入新世纪,第二代传人去世,第三代传人年龄的增大,随子女迁居郑州,第四代传人创办了郑州华图科技有限公司(预包装食品),与第五代传人合伙经营。

飞刀旋割

“孙麦成油酥芝麻盖烧饼”百余年来,经历了时代变迁,家庭人员的更替,世纪跨越,代代相传,一路艰辛,特色不变。2010年申报认定为孟州市非物质文化遗产。目前,已实现材料、配方、炉控数字化。产品经权威机构检验,各项指标均达到食品卫生要求。

除了在孟州及周边县市销售外,还远销到郑州、上海、无锡、海南、山东烟台等地。如今,油酥芝麻盖烧饼成了孟州人忘不了的家乡味道。